Татьяна Васильева: «На Севере воздух особенный»

Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР Татьяна Васильева хорошо известна далеко за пределами нашего региона: за 47 лет профессионального творчества ее выставки проходили не только в России, но и в Венгрии, Финляндии, Германии, Франции, Америке, Южной Корее, Черногории, Сербии, Украине, Белоруссии… С Татьяной Васильевой мы встретились в ее большой и уютной мастерской в центре столицы Коми.

– Вы выросли и сформировались в Сыктывкаре, но самые первые впечатления от картины мира получили очень далеко от него…

– Да, я родилась и первые два года провела в Северной Корее – папа был военным летчиком. Потом мы вернулись в СССР и жили на Украине, в Белоруссии, на Дальнем Востоке… А потом папа перестал летать и стал преподавать в авиаучилище. Когда его расформировывали, предлагали разные места, куда переехать работать, в том числе Сыктывкар. Они с мамой решили, что жили везде, только на Севере не были. И приехали сюда, я тогда училась в четвертом классе. Это было моей первой встречей с Севером. И я его долго не понимала, мне он казался таким серым, скучным. А сейчас я его просто обожаю! И вижу, что свет тут гораздо ярче, чем на юге! Здесь воздух разреженный, его плотность меньше, и когда есть солнце – все гораздо ярче. И что еще интересно. Обычно по закону перспективы дальний план из-за воздушной прослойки мягче, светлее и холоднее. А на Севере этого нет. Особенно осенью, когда воздух влажный, плотный, и эта воздушная подушка, казалось бы, должна быть еще заметнее – а ты смотришь на дальние леса и поля, и задний план может быть даже ярче переднего. И очень трудно построить эту перспективу, но это очень интересно. Такой эффект есть только здесь.

Помню, в Эмираты приехала: небо – никакое, как выцветший ситчик, таких контрастных цветов тоже нет. Я спрашиваю: а где яркий юг?! Нет яркого юга! Яркий у нас Север!

– Есть ли места, где Вам интереснее писать? Где-то труднее пишется, а где-то легче?

– Я очень много езжу, и мне интересно везде. Но всегда самое приятное для меня – писать наши села, северные коми деревни – с этими домушками, поваленными заборами, где-то там рябина такая – просто щемящая и душераздирающая. Это для меня самое интересное, потому что это родное, глубинное, то, с чем я выросла. И это мне объективно кажется самым интересным. В 2018 году я снова привезла сюда свою подругу из Москвы Екатерину Ушанову – ей очень понравился Север, она просто взахлеб его писала и непременно хочет приехать еще. Два года назад мы с ней ездили в село Ертом Удорского района – малую родину моей давней подруги Галины Бутыревой, писали там… Север очень интересный! Он такой загадочный, строгий такой, мощный. Ведь у каждой местности есть образ. Допустим, Подмосковье, которое я очень люблю, – это такая кокетливая девушка: миленькая, хорошенькая, березочки, ромашечки. А Север – это такой мужик, сильный, мощный, которого надо понять, почувствовать, и его или полюбишь, или не полюбишь.

– На Вас огромное впечатление произвели Соловки…

– Да-а, Соловки – это очень интересно! Я туда ехала – и уже знала название своей серии: «Белый ветер Соловков». И когда туда приехала, даже поразилась, насколько точно предугадала. Но это художнику свойственно: связь какую-то держать даже с тем, чего пока еще в руках не держал… Так я и сделала эту серию. Место, конечно, это тяжелое: там в одном месте сконцентрировалось все лучшее, на что способен человек – его духовность, воплощенная в монастыре, и самое ужасное, на что он способен – ГУЛАГ. И это такое столкновение, контраст и буря – я переживала так, что у меня болела голова все десять дней, что я там была. Потому что художник открыт миру. А если он не открыт – он ничего и не вберет в себя. Эта открытость делает его и таким уязвимым, «человеком без кожи»…

– Вот мы все о Севере. А по ряду Ваших работ у меня сложилось ощущение, что Ваши любимые места для путешествий – Париж, Адриатика… Такая яркая Западная Европа.

– Я очень люблю Париж – там есть международный дом творчества, куда со всего мира приезжают художники, артисты, музыканты, архитекторы, фотографы, писатели – и творят там. Есть выставочный зал, где художники выставляются, концертный зал, где композиторы исполняют свои произведения или просто музыканты играют. Обогащение там идет очень мощное! Приезжаешь туда на стажировку на 2-3 месяца – и все музеи твои, и пишешь, и смотришь, и впитываешь это. Трижды я была на такой стажировке. Для роста художника это пища такая, на которой невозможно не вырасти. Но писать-то я все равно больше всего люблю наши коми деревни!

«Красный Север». Из серии «Белый ветер Соловков».

– А что еще, кроме них, Вы могли бы писать бесконечно?

– Еще очень люблю маленькие старинные русские городки. Со старой архитектурой, вросшими домами… Это дома-истории, дома-портреты. Каждый город – это образ. И именно провинцию люблю. Потому что она очень богата историей, не отшлифована – живая и естественная, органичная. Настоящая. Там все живет: и дома, и собаки бегают… За границей я пишу, но оно меня как-то не волнует. Да, интересно: другие архитектура и свет, но любви-то такой нет.

– Почему Ваши пейзажи – в основном летние или, по крайней мере, без снега?

– Зимой я не пишу – холодно! Когда-то очень давно приехала в Дом творчества и побежала на улицу писать. А была ранняя весна – уже снег таял, ручейки… А когда закончила работу – у меня руки не разгибаются, ноги вообще примерзли ко льду, я их еле оторвала… Когда пишешь – ничего не соображаешь и не чувствуешь: ни себя, ни рук, полностью поглощен этим! Конечно, я тогда заболела. И с тех пор сказала себе: нет, зимой писать нельзя. Поэтому зимой пишу композиции или что-то со старых этюдов, но не с натуры.

«Первый снег».

– Что для Вас в картине важнее: цвет или композиция?

– Композиция! Если ее нет – хоть какой будет цвет, ничего не будет.

– Почему из Сыктывкара Вы поехали учиться в Махачкалу?

– Вначале я поехала в Москву, в институт на текстильно-художественный факультет, и три года проучилась там на подготовительных курсах. Потом заболела, и пришлось менять климат на жаркий и сухой. Что стану художником, решила в пятом или шестом классе. Я рисовала всегда, занималась в художественном кружке во Дворце пионеров – его вела Елена Федоровна Ермолина, супруга Рема Николаевича Ермолина. Мы с Володей Ермолиным вместе туда к его маме и ходили. А потом меня вдруг осенило: я же рисую только в свободное от учебы и других дел время, а художникам-то больше ничего не надо делать: рисуй с утра до ночи! Так я и пойду в художники! И это было мое окончательное решение.

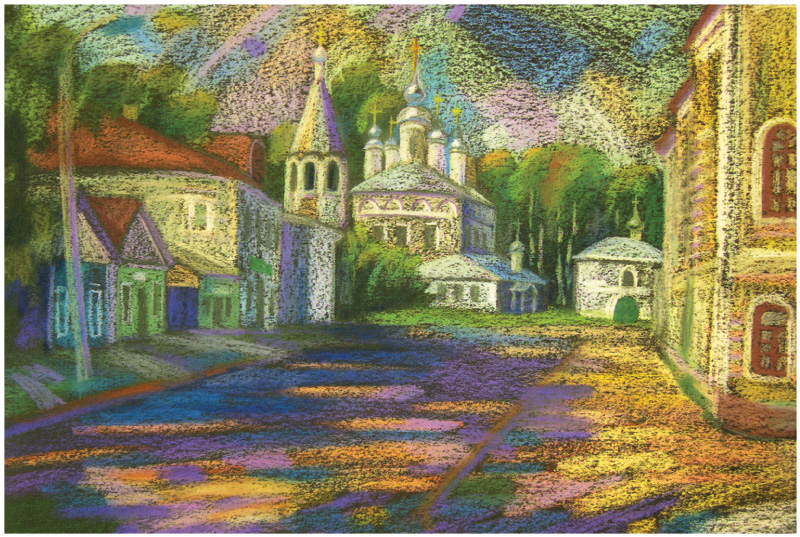

«Главная улица». Из серии «Храмы Великого Устюга».

– На Ваше мировосприятие как художника, профессиональную школу наложила отпечаток учеба в Дагестане?

– Скорее, больше повлияла школа текстильного факультета. Там идет плотный цвет. Не просто яркий, а обязательно плотный. Допустим, если как самое светлое в одной школе берется свет солнца, то в текстильном – свет свечи. Поэтому он как бы немножко погашенный, но очень плотный. Те, кто прошел текстильную школу, сразу видят, что у меня в основе она.

– Вы по диплому дизайнер. Довелось поработать в этой сфере?

– Конечно, я же работала в Художественном фонде, и у меня очень много дизайнерских работ! Делала росписи, граффито, гипсовые рельефы… Кстати, мой гипсовый рельеф висит в Коми республиканской филармонии. Над дверьми, которые ведут в зал – играют на дудочках, девушки танцуют… Моя работа. Это, пожалуй, все, что осталось в Сыктывкаре. Но я очень много делала проектов и потом набирала бригаду, мы исполняли разные экспозиции: в краеведческом музее, в Музее революции в Питере, где я делала выставку про Республику Коми. Сначала сделала проект, а потом мы бригадой 2-3 месяца его воплощали. Такие серьезные заказы делала. За что, собственно, получала деньги и могла заниматься своей любимой живописью. Тем более что на дизайнерском факультете уроков живописи было столько же, сколько у тех студентов, кто учился на художников-преподавателей. А у сегодняшних дизайнеров в нашем университете, насколько мне известно, рисунок и живопись – всего по часу в неделю. Я даже не знаю, чему там их можно за этот час научить… Опять все сводится к какому-то минимализму и в итоге – непрофессионализму.

С В.Коробовым и Г.Бутыревой на открытии персональной выставки в ЦДХ. Москва, 2012 г.

– Какие художники оказали влияние на Ваше формирование? Кто интересен сейчас?

– Конечно, началась любовь с импрессионизма – их альбомы, затем музеи в Москве… Потом Кандинский – это было мое все. Потом – Шагал. Сейчас – Пикассо и Матисс у меня самые любимые художники.

– В Ваших работах я встречала цитату из Пикассо…

– Да, это я в Париже делала серию «Музы Парижа». Писала на натуре архитектурный мотив и в эту среду Парижа вставляла героя какого-то из художников: Пикассо был у меня, Матисс, Клод Моне, Тулуз-Лотрек… Их герои у меня жили в парижской среде.

– А из современных российских коллег кто Вам интересен?

– Елена Ненастина, Андрей Ветрогонский, Ирина Старженецкая… Сейчас очень мало авторов, на которых я бы равнялась… Я много хожу по выставкам, смотрю работы. И с позиции очень взрослого человека не очень много авторов, перед которыми я преклоняюсь. Недавно в ЦДХ проходила выставка из запасников периода соцреализма. Там такой высоты искусство! Я ходила – и у меня буквально слезы лились, мне даже было неудобно. Это был катарсис – когда видишь настоящее до такой степени, что уже слезы. Так вот тогда было так построено, чтобы искусство жило. Оно было средством воспитания людей, несло идеологию патриотизма, оптимизма, и художник должен был соответствовать задачам, которые перед ним ставила партия. Социализм сегодня многим кажется смешным и наивным, но ведь какой был тогда патриотизм! Красота духа, нравственность какая была! И это же в картинах все видно. Поэтому они оптимистичные, живые – глядя на них, хочется жить. А кроме того, тогда был высокий уровень профессионализма. Потому что, чтобы работу приняли на выставку, надо было пройти столько сит! Один выставком, затем другой – очень сложно было попасть. И когда я прошла на всесоюзную выставку, это было «событие века». Зато людям показывали настоящее искусство.

Живя во время соцреализма, мы относились к нему с ехидцей, а когда со стороны на него смотришь – оказывается, это профессионализм высочайшего класса. Это то, что государство потеряло. И в художники сегодня мало идут, их у нас совсем мало осталось. Это невыгодная профессия: без зарплаты кто может жить? В дизайнеры – да, идут.

На пленэре в Санкт-Петербурге.

– Сегодня сложнее или легче организовывать свои выставки, нежели прежде?

– Конечно, сложнее! Потому что раньше я принесу в Союз художников неоформленные работы – и потом их увижу уже на стене. Были деньги, картины в Союзе оформляли, была налажена работа. У Союза художников было как бы дочернее предприятие – Художественный фонд, а он зарабатывал деньги. Союз художников России для нашего Художественного фонда построил Дом художников на улице Домны Каликовой. И по всему Советскому Союзу была такая система: Художественный фонд, в котором работали художники-профессионалы, они брали заказы на интерьеры, графику – это было все централизованно, а не как сейчас, когда стало полно самодеятельных дизайнерских компаний, которые безграмотно делают совершенно жуткие вещи… Тогда работали профессионалы, и заказчик знал, что получит профессиональную, серьезную отдачу.

Поэтому у Союза художников были деньги. Мы раньше ездили в Дома творчества – каждый год на два месяца совершенно бесплатно. Платить не нужно было ни за дорогу, ни за проживание, ни за питание, лекции разные туда привозили. Каждый год каждому художнику предоставлялось такое. Сейчас этого нет, и все Дома творчества у нас платные: 1000-1500 рублей в день. Но художники не могут это себе позволить! В результате Дома творчества пустуют, потому что сломана вся эта система. А молодым художникам где учиться? В учебном заведении, которое они окончили, их научили рисовать. А творить-то их не научили: за пять лет этому научить невозможно.

Но хорошо, что хотя бы в Сыктывкаре получается выставляться, где мы расплачиваемся работами: одну-две работы отдаешь за то, что экспонировалась твоя выставка. В Москве вообще надо платить деньгами: например, в ЦДХ 15-20 тысяч рублей надо заплатить, чтоб штук 20 работ повисели в течение двух недель. А ведь сейчас же совсем перестали покупать картины. У нас в Москве группа, мы собираемся каждый год и делаем выставку в ЦДХ – так никогда ни у кого ничего не покупают! Если раньше учителя, врачи, ученые могли позволить себе покупать картины, то сейчас интеллигенция обнищала. А у толстосумов культура – ниже плинтуса, и они не понимают, что берут. Покупают что-нибудь на Арбате. Или репродукции – и даже разницы не видят.

Как-то еще давно у меня кто-то купил работу и встретил знакомого налогового инспектора. Тот спросил, почем куплена работа, мой покупатель сказал, а тот в ответ: «Ты чего, около ЦУМа точно такие же в 10 раз дешевле!». И это говорят люди с высшим образованием. У нас очень низкий уровень общей культуры, особенно визуальной.

Из серии «Музы Парижа».

– С развитием техники и Интернета очень много людей ударилось в творцы: стали «писателями», «фотографами», «журналистами» – те же блогеры… И независимо от качества работ, все можно публиковать на общее обозрение, продавать. Пришла эпоха дилетантизма: школы, базы нет, но – творят. С художниками та же тенденция?

– Я бы сказала, это вопрос о профессионализме. Конечно, он распространяется на все. В искусстве есть понятие – попадание в десятку. Попал в десятку – это искусство. Все вокруг – 9, 9 с половиной – это уже вне искусства. По-настоящему оценить это могут только профессионалы, к сожалению. Искусство – оно не просто штучное, а очень штучное. Есть же художники, которые делают деньги. Тот же Никас Сафронов – тут искусством никак не назовешь, это человек, который делает деньги. И таких, к сожалению, очень много.

Когда я начинала работать, в Сыктывкар приехали молодые художники. Одни сразу бросились в искусство, а другие подумали: «Нет, я же должен купить и обставить квартиру, машину, а потом займусь искусством». Но этого не произошло ни с кем: кто ушел зарабатывать деньги, уже не вернулся. У меня есть знакомая, которая много лет проработала на Арбате – ей тоже надо было на квартиру заработать. Заработала, но художником перестала быть. Хотя до этого она была очень интересным художником, такой потенциал мощный был – а все вылилось в гламурные картиночки, которые народ покупает. Так что это сразу такая дилемма: или туда, или сюда. А и туда, и сюда не получится. Не зря говорят, что искусство ревниво. Или ты идешь в искусство, или не идешь, кривых дорог нет. Ни за что я больше не сделаю ни одной салонной вещи! Пусть я живу на одну пенсию, меня не покупают – я и не стремлюсь делать работы, которые покупают.

У нас была довольно большая выставка в Южной Корее, были работы самих корейцев, американцев и русских. Прошлись искусствоведы и сказали: «Вот единственный художник, который работает не для денег» – и показали на меня. И, кстати, тогда в Корее только у меня купили работу, хотя я писала не на продажу совершенно.

Недавно в Сербии на пленэре один галерист из Лондона сказал: «Тань, ну у тебя это не купят!» – «А я и не делаю на продажу». – «Ты же знаешь, как надо делать!» – «Знаю все прекрасно, – говорю, – что надо делать, чтоб купили. Но я это делать не буду». Это уже сила характера.

– А почему хорошие картины не покупают? Почему художник «вечно голодный»?

– Потому что он непонятен, недоступен. А то, что здесь – это понятно, узнаваемо. Человек это видел где-то рядом с собой, с детства – у соседа на клеенке русалка нарисована, и у него отложилось. Потому что у нас взаимодействия с музеями у детей никакого. Когда моя дочь училась в школе, я их класс в музей водила. И они первый раз в музей приходили! Родители не водят, в школе тоже. Если бы сверху диктовалось – были бы хоть какие-то ликбезы. А когда разорвана связь между искусством и правительством нашим, которое решает совсем другие задачи – получаем то, что есть.

«Начало».

– А на что художники живут?

– Ну, я на пенсию. А пока ее нет, все работают. Сейчас наш Союз художников приравнен к непрофессиональным союзам – например, к клубу любителей попеть. Если раньше стаж художника к пенсии начинал отсчитываться с его первой выставки, сейчас этого нет, то есть теперь мы все – не профессионалы. Фиксации нашей первой выставки нет, и художники, которые работали не на производстве, получают минимальные пенсии. Сейчас человеку полностью посвятить себя искусству невозможно – надо работать. И у нас все преподают – в университете, училище, школе. А писать – это уже как хобби, «художник седьмого дня».

– «В кулуарах» говорят, что у Вас еще дела идут хорошо: быстро пишете и быстро продаете свои работы.

– Да? Ну, в кулуарах говорят и: «Дак а тебе что, у тебя же свой ресторан!». Вот те-нате, уже и ресторан у меня свой! А я говорю: «Да, и не один, у меня много ресторанов!». На самом деле, мои работы вообще не продаются. В прежние времена – продавались. Тогда покупали и предприятия, и частные лица. А сейчас если купят одну работу в год – это праздник. Мне говорят: ты продавай хоть подешевле! А как подешевле, если даже не спрашивают, сколько стоит.

– А и правда, сколько? Например, вот эта работа.

– «Ностальгия по зеленому»? Тысяч 70. Мои работы стоят от 10 тысяч примерно до 100 тысяч рублей… В том-то и дело, что очень большой разрыв в зарплатах между теми, кто хочет и кто может их купить.

Триптих «Песнь сквозь века».

– А меценаты сейчас есть?

– Совсем недавно узнала, что в Москве есть человек, который на свои средства долго покупал работы русского реализма. А потом приобрел, отреставрировал здание бывшей ткацкой фабрики и открыл там университет русского реализма (по сути музей, причем с очень хорошей коллекцией). А в Коми – нет, хотя богатых людей много. Бывает, к богатым людям зайдешь – и все там богато, а картины – такое убожество, такой стыд. Видно, что не понимают люди.

– Почему Вы пишете, в основном, пастелью и преимущественно пейзажи?

– Пейзажи – потому что мне интересно, я люблю природу. Правда, больше люблю пейзаж с архитектурой. Чисто пейзаж писать сложнее, потому что он очень красивый, а красота может настолько довлеть над художником, что если он поддастся этой красоте, то переведет ее в «красивость». Может получиться такая примитивная гламурная вещь, которая никак не связана ни с пейзажем, ни с объективной реальностью.

А пастель… Я начинала с акварели. А это самая трудная техника, исключительно трудная! Она не поддается руководству художника, она больше спонтанная, очень много эффектов неожиданности, и управлять ею очень трудно. Даже не понимаю, почему в детском саду и школе детей учат рисованию на акварели. Думаю, что с гуаши надо начинать – она управляемая… Я много писала акварелей – у меня хватало и всесоюзных, и всероссийских акварельных выставок, были всесоюзные акварельные поездки по России. Но эта техника требует такой отдачи и концентрации, что я почувствовала, что уже здоровья у меня нет на нее. Там нужно так концентрироваться, что у меня пульс 120 был, когда писала акварель.

Кто-то просто рисует и удовольствие получает. Я говорю: какое удовольствие?! Это мука, страдание, боль, слезы, это такое терзание души – буквально на разрыв! У меня так.Я перешла с акварели на сухую пастель, потому что результат немножко похож: акварель мягкая, и пастель тоже. Такая, я бы сказала, женская. Был такой период у меня. Потом перешла на масляную пастель, потому что мне в сухой пастели уже не хватало контрастности – ни цветовой, ни тональной. А сейчас еще мощнее хочется работать, вот и перешла на масло. Я бы перешла на холсты, но на них нет денег. Пишу маслом на бумаге.

– Вы человек верующий, много пишете храмы, монастыри. Что Вам дает вера, как Вы пришли к ней?

– Буквально все. Я всегда говорю: с верой легко жить и легко умирать. А иначе-то как? Это же основа основ, все идет отсюда. Конечно, как дитя советского времени, да еще и с папой-военным, я долго была некрещеной. Да и здесь даже церкви не было. Когда я куда-то приезжала, мне всегда хотелось в церковь зайти. Зайду, посмотрю, но что это такое, понятия не имела. И только когда родила свою дочь, я ее крестила и сама крестилась. Батюшка тогда сказал: «А завтра придете причащаться». Я думаю: что это такое? Ну ладно, пришли мы назавтра с мужем, дочкиным папой, походили – подумали, что уже причастились, и ушли! То есть абсолютно никакого понятия не было! Постепенно что-то узнавала, потом у меня появился духовник – отец Игнатий, который сейчас служит в Визябоже – он очень много сделал для того, чтобы я пришла к вере. И вообще, я раньше думала: этот человек верующий, а этот неверующий, но это не так все. Вера – это такое восхождение, и оно длится от нуля до бесконечности! Вера – это прежде всего любовь: к жизни, людям и главное – к Богу. Да и Бог проповедовал, что самое главное – любовь. Напитаешься этой любовью – и можешь как-то дальше жить.

Беседовала Ирина САМАР