Пока шуршит веретено

Светлой памяти моей бабушки

[ads_color_box color_background=»#eee» color_text=»#444″]Чем дальше по ленте времени, тем чаще оборачиваешься в прожитое. Оборачиваешься исподволь: двигаешься по линейке жизни, созерцая текущее, и вдруг сознание из своих бездонных глубин зачем-то подбрасывает внутреннему взору пейзажи и портреты прошлого. Продемонстрирует мимолетно и унесет назад: так едущий по ночной извилистой дороге автомобиль на мгновение освещает фарами стоящие за поворотами деревья, и они тут же становятся чем были – темнотой…[/ads_color_box]

[ads_dropcap]С[/ads_dropcap]крученное в рулетку прожитое вспоминается сжато, безвкусно, у него почти нет объемной перспективы, запаха. Лица людей еще всплывают, но их голоса, жесты, манеры, платья, брюки и туфли – уже нет. Это не значит, что жизнь моя была скудна на ощущения. Все заключается в любви.

Забываются нелюбимые и (или) не любящие. За ненадобностью. Те, кто не обогатили духовно, будучи живыми уже ушли в небытие, и сознание играет им траурный марш Шопена.

Из тысяч встречных и встреченных, двигавшихся параллельно и перпендикулярно, красочно, выпукло вспоминается лишь моя бедная бабушка, и перед ее образом я стягиваю шапку и низко склоняю голову.

Бабушка, Мария Григорьевна Ржаницына, происходила из ижемских крестьян. В нашем семейном альбоме имеются фотографии ее родственников – степенных бородатых мужчин в пиджаках поверх косовороток и высоких, до бедер, сапогах из оленьего камуса. Рожденная в девятьсот десятом, она на знала грамоты и умела лишь выводить нетвердой рукой подпись «Рж».

Я помню ее комнату в нашей большой квартире, располагавшуюся рядом с прихожей и отличавшуюся от прочих старинным убранством: фанерным, песочного цвета шифоньером с разноцветными ручками, комодом из натурального дерева, на котором располагалось настольное трюмо, створки его бабушка подпирала на ночь зеленой пластмассовой шкатулкой, покрытая периной панцирная кровать-полуторка и над ней бордовый ковер с восточными загогулинами, осыпающаяся от старости икона с едва различимым Георгием Победоносцем на подоконнике.

Бабушка исповедовала православие, однако Бог и его чудесный Сын были нужны ей не столько как щит от невзгод, они вписывались в ее картину мира. Бабушка не верила, она знала – Бог вечно присутствует в мире. Я часто слышала, как она что-то шептала, стоя у иконы, а меня, рассердившись, называла «некрещеный рожденный» или «грех карысь», что означало грешница. В эпоху развитого социализма бабушка носила нательный крестик и красила луковой шелухой яйца в день Воскресения под шамкающие из радиоточки речи Генерального секретаря. Когда в доме кто-то хворал, а чаще без особой причины, она поджигала на сковороде сухие ветки можжевельника и, шепча молитвы, окуривала дымом все углы. Уверяю вас, ни один парижский парфюмерный концерн никогда не найдет формулу лучшего благовония.

[ads_dropcap]Я[/ads_dropcap] любила проводить дни в ее старомодной комнатке, и теперь знаю, почему: там, среди дремотной рухляди, и находится мой нулевой километр движения по пространственно-временной сетке координат, мое место силы. Как же было волшебно, проснувшись затемно и лежа рядом с бабушкой у стены, слышать из радио теплый баритон диктора Горохова, отменяющего школьные занятия «в связи с низкой температурой воздуха». На той же кровати милая моя бабушка рассказывала сказку о мальчике по имени Лукошко. Я не слышала ее нигде и никогда, помню лишь отчасти и твердо уверена: эта крупинка устного народного творчества, как многое другое, навсегда сгинула в ненасытной черной дыре времени.

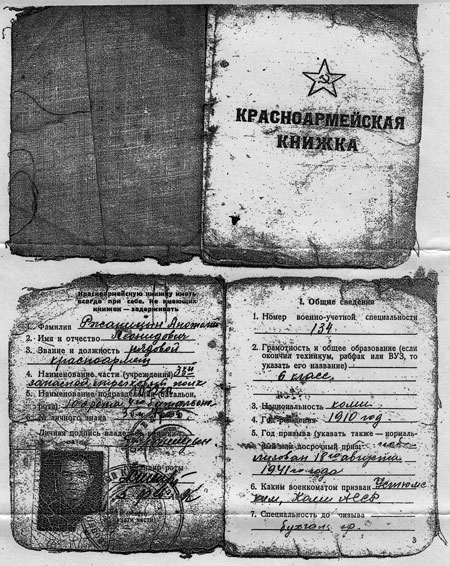

Дед Анатолий Леонидович и его красноармейская книжка.

Помню ее, прядущую пряжу, одетую в потертую овечью душегрейку, и неизменный светлый платок на все еще темной голове: шуршит старое веретено, размеренно шевелит шестеренками на комоде будильник. Если бы Христос явил еще одно чудо, повернув его стрелки вспять…

Ей, как и всем людям прошлого века, было неведомо безделье. Если бы доказательством работы являлись не трудовые книжки, а состояние рук… Ее кисти со вздутыми синими реками-венами и искалеченным ногтем на мизинце стоят перед моими глазами и ныне. В годы войны она трудилась на сплавных работах в Жешартском затоне, а затем десять лет исполняла самую черную работу в цехе сырья Жешартского фанерного завода. Бабушка ничего не рассказывала мне о тех годах, но я представляю ее, ворочающую бревна, низенькую, в фуфайке и резиновых сапогах. В том березовом аду она потеряла все зубы, местный зубодер удалял их вживую.

Бабушка, дед и их дочь.

За этот труд бабушка получала 45 советских рублей пенсии, званий и льгот не имела, и когда от нынешних вечно «голодных» пенсионеров я слышу недовольство социальным обеспечением, испытываю отвращение. Что вы знаете о нужде… Те, ушедшие заложники кровожадного столетия, не знавшие ни буки, ни веди, жили по Божьим заповедям, имели достоинство, не злословили о ближнем и власти и никогда не ныли. Это потерянная безвозвратно Россия, на ее месте пустыня и ледяной ветер сквозняком, и не с кем уже побыть в келье-комнатушке, грея сердце, акапелла исполняемыми «Козйö, козйö, мый сулалан?» или «ФевралЯ двадцать девЯтого Касьян-мужикА имЕнича…» Бабушка знала и часто пела множество народных песен.

[ads_dropcap]В[/ads_dropcap] Жешарте ее семья оказалась перед войной, там строили фанерный комбинат, и была возможнось заработать. Жили в «ласточкином гнезде» – вырытой на берегу реки землянке. Мой дед, ее муж, Анатолий Леонидович, из глубоко уходящего в прошлое духовенства с образованием шесть классов, что по тем меркам было много, бухгалтерствовал на комбинате. В августе 41-го ушел на фронт. Провожая мужа на пароход, бабушка сказала: «Вернешься», и он вернулся в 44-м, отсражавшись рядовым пехотинцем Карельского фронта и имея орден Отечественной войны, в дальнейшем пропавший. Дед прожил недолго. Бабушкин ровесник, он умер от туберкулеза в феврале 49-го. Моя мать рассказывала, как сидела в землянке с покойником одна – выходных на погребение тогда не предоставляли.

Прадед Леонид Валентинович с сыновьями. В Онежье сохранились его «дьяков дом» и церковь.

В 56-м бабушка с дочерью переехали в Печору. В Жешарте родных они не имели, и кривая дедова могильного холмика с годами стала прямой.

Пять лет назад, на 70-летие Победы, я ездила в Жешарт поклониться деду, отыскала приблизительное место захоронения, посетила фанкомбинат. Позже побывала в «домодедове» – полуживом селе Онежье Княжпогостского района, где все еще стоит родовая ржаницынская изба, именуемая местными «дьяковым» домом, и белым утесом высится на крутом берегу Выми каменная церковь, где служил псаломщиком, а потом дьяконом мой многодетный прадед. В 1915-м прадед ушел на империалистическую, воевал ратником первого разряда, а в 1936-м за отказ от работы, имеющей общегосударственное значение, отправился в лагерь на пять лет. Где покоится его прах – неизвестно.

Прапрадед Матвей Константинович Вересов, священник села Турья Яренского уезда Вологодской губернии. Фото 1914 года.

[ads_dropcap]Д[/ads_dropcap]алее память являет на свет наши с бабушкой прогулки по грибы, в дни моего детства они росли неподалеку. Воспоминания эти светлы и бодрят меня в минуты отчаяния. Помню, как ходили мы с ней по молодым улицам Печоры в гости к ее подружкам-старушкам. Одна из них, блокадница, которую называли «ленинградской бабушкой», жила в однушке на пятом этаже. Забравшись к ней, бабушка снимала свой плюшевый полушубок, взрослые, расположившись на кухне, вели беседы и пили грузинский чай, а я, подобно Будде, неподвижно разглядывала содержимое комнаты. Весть о кончине ленинградской бабушки сильно растревожила меня, но тогда я еще не холодела от осознания господства смерти.

В подростковом возрасте ледяное равнодушие смерти подступило близко: бабушку с острым инфарктом увезли в терапию, и женщина-врач уверенно пророчила ей скорую могилу. А бабушка выкарабкалась. Помню полярность тогдашних чувств: парализующий ужас от ожидания конца и взлетевшую в апогей радость, когда она снова перешагнула порог нашей квартиры.

Как-то нам с сестрой родители поручили проводить бабушку в милицию для получения паспорта. Мы провожали, двигаясь на расстоянии, потому что стыдились бедности ее одежд. А сейчас я стыжусь той глупой стыдобы.

Когда детьми нас собирали в летние пионерские лагеря, бабушка всовывала нам в ладони по «трешке». А когда, повзрослев, я уезжала с каникул на учебу, она, облачившись в шаль в черно-зеленую клетку и черное пальтишко с цигейковым воротником, выходила на балкон и долго провожала меня взглядом.

В последний день января 1988-го она за утренним чаем неожиданно сказала мне: «Поживи за меня». Агония наступила на закате. В предсмертные минуты, прощаясь с жизнью, бабушка попросила меня показать ей Божий свет, но я, окаменевшая, не приподняла ее, не показала догорающий за окном короткий белый день. Она ушла, и часы на стене тут же замерли.

[ads_dropcap]И[/ads_dropcap]ногда я размышляю о том, откуда в тех людях было столько мудрости, такта, внутренней культуры, если их не воспитывала великая русская литература и не проповедовала нравственность система образования. Возможно, ключом является истинная, не потребительская религиозность, а, может, это время пишет неповторимые портреты поколений.

Бабушка была рядом со мной 19 лет. Она не учила меня жить, не толковала христианские заповеди, но являлась самым лучшим педагогом. Она откуда-то знала: все, что нужно детям – пропитать их, как торт коньяком, безусловной негромкой любовью и добротой. Эта ее любовь подобно можжевеловому дыму хранит и будет хранить меня до самой кончины. А когда отыграет последние аккорды и зашуршит концом магнитофонная лента моей судьбы, я, отдав за услугу паромщику Харону монету с двуглавым орлом, увижу на другом берегу Стикса знакомую фигуру. В черном пальтишке с отложным цигейковым воротником, если будет зима. Или в изумрудного цвета платье, том, в котором она фотографировалась в паспорт, и лоскут которого я недавно нашла среди ветоши, если там лето.

Татьяна ПЛОСКОВА

г. Печора